相手が自主的に動きたくなる人付き合いの魔法「コーチング」。部下・後輩の成長・成功を支援するための、傾聴・質問・承認スキルを前回はご紹介しました。 今回は人を4つのタイプに分類する「ソーシャル・スタイル」と言う考え方に着目し、タイプ別の接し方などをご紹介します。

ソーシャル・スタイルとは

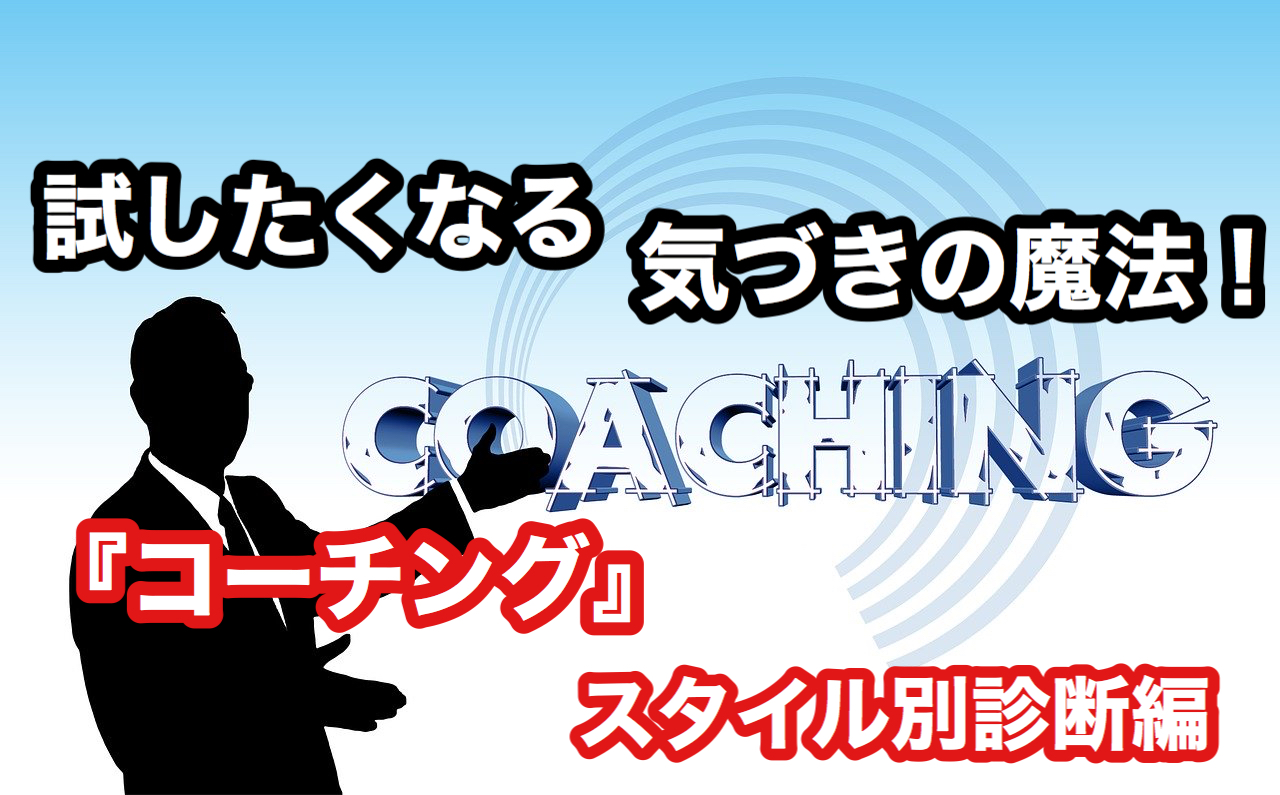

1968年に心理学者のデビッド・メリルにより提唱された考え方に「ソーシャル・スタイル」というものがあります。「ソーシャル・スタイル」は人を4つのスタイル(行動派・感覚派・協調派・思考派)に類型化し、相手との接し方を変えることで、より良い人間関係を築けるようにする方法です。

主に「思考表現度」の高低と「感情表現度」の高低で分類し、非言語情報で判断できます。

4つのスタイルはそれぞれどのような特徴を持ち、どのように接する必要があるのでしょうか。

思考表現度:主張を表に出す度合い

簡易スタイル診断

まずは、ご自身がどのスタイルに当てはまるかご確認ください。

株式会社WOWOWコミュニケーションズ様のウェブサイトで簡単に診断する事ができます。

ドライビング=行動派・エクスプレッシブ=感覚派・エミアブル=協調派・アナリティカル=思考派と置き換えてご覧ください。

また、以下の簡易的な見分け方法を用いて身近な人がどのスタイルなのか確認してイメージしてみてください。各スタイルのイメージがしやすくなります。

| 行動派 | 感覚派 | 協調派 | 思考派 | |

| 反応速度 | 速い | やや速い | やや遅い | 遅い |

| 話す速さ | 速い | 速い | ゆっくり | ゆっくり |

| 話の長さ | 短い | 脱線して長い | 前置きがあり長い | 順を追うので長い |

| 声の調子 | 断言口調 | 抑揚がある | 穏やか | 淡々と冷静 |

| 表情 | 頼れそう | 楽しそう | 優しそう | 真面目そう |

| 話の主題 | 仕事や課題 | 人や人間関係 | 人や人間関係 | 仕事や課題 |

| 話し方 | 単刀直入 | 周囲を巻き込む | 相手に合わせる | 正確に話す |

行動派

【高思考表現度×低感情表現度】

特徴

感情を強く出さない一方で、主張は強くするタイプです。現実派とも呼ばれています。

- 感情は出さないが、端的に断定的な表現で力強く話す。

- 決断が早く方向性を決めるのも早いため、大筋を理解したらどんどん進めていく。

- 短時間で効率よく高い成果を出そうとする。要領の良さを誇りに思う。

- 人間関係より、仕事や課題に関心がある。話が脱線しにくい。

質問の仕方

質問は端的にクローズドクエッション(はい・いいえで答えられる質問)を心掛けることが有効です。一方でクローズドクエッションが過ぎると誘導されているような感覚となり機嫌を損ねることもあるため最終的な判断は本人に委ねるようにすると良いでしょう。

褒め方

「すごい!」「天才!」などの大袈裟な表現で褒められると裏があるのではと疑いを持ちます。また、馬鹿にされているのかとも感じて心に響きません。尊敬の念が伝わる言い方は大変よく心に響き、頼りにしてることや敬意を表す表現を用いると良いようです。

この前の仕事の進め方は良かったよ。他の同僚にも教えてやってくれないか?

接し方

【良い接し方】

- 基本的に仕事中心の会話にする。

- 話の論点をまとめてから論理的に簡潔に話す。

- 選択の余地を残して、相手に意思決定の余地を残す。

- 事実に基づいて言及するようにする。

- 効率を重視した接し方を心がけ、メール等の使えるツールは惜しみなく使う。

【悪い接し方】

- 時間を浪費する無駄な話ややりとりをしてしまう。

- 意味のない質問をしないや役に立たない質問をしてしまう。

- 推測や憶測でものを言ってしまう。

- 人間関係を前提としたやりとりをしてしまう。

表の中で隣り合ったスタイルは共通点も多く似ています。見分けが難しくなりますので、慎重に観察することが必要です。

感覚派

【高思考表現度×高感情表現度】

特徴

思考も感情も表に出すタイプ。社交派とも呼ばれています。

- 声が大きく、話し方も感情豊かに話す。

- 直感的に判断し、即断即決する。

- 周囲を巻き込み、その気にさせてムードを作る。

- 細かな計画よりも感情的なノリが先行する。

- 強い人間関係を築く事が優先される。

質問の仕方

感覚派はおしゃべりが大好きで思いつきで答えてしまいます。オープンクエッションとクローズドクエッションを適度に織り交ぜて、盛り立てるように質問すると有効です。

褒め方

短い単語で、大袈裟に、たくさん褒めるとモチベーション向上につながります。表現は具体的な物事を褒めるよりも抽象的な方が効果的です。

さすがだね!良くやった!君しかいない!

接し方

【良い接し方】

- 相手の行動や思いを支持することから始める。

- 話が脱線することも想定して、時間に余裕を持って接するようにする。

- 細かい話よりもまずは大まかにイメージを持ってもらえるように話す。

- 人に重点を置いて、主観も会話の中に取り入れて話すようにする。

【悪い接し方】

- 素っ気ない態度や冷淡な態度をとって人間関係を築こうとしない。

- 事実や数字をあげて論理的に追い詰めてしまう。

- 相手の自由な発想を阻害して、ルールやセオリーに縛ってしまう。

- 説得したり、言いくるめようとしてしまう。

感覚派は気分やノリが重要。うまくモチベートしてやる気を引き出すと、驚くほど伸びていく可能性もあります。

協調派

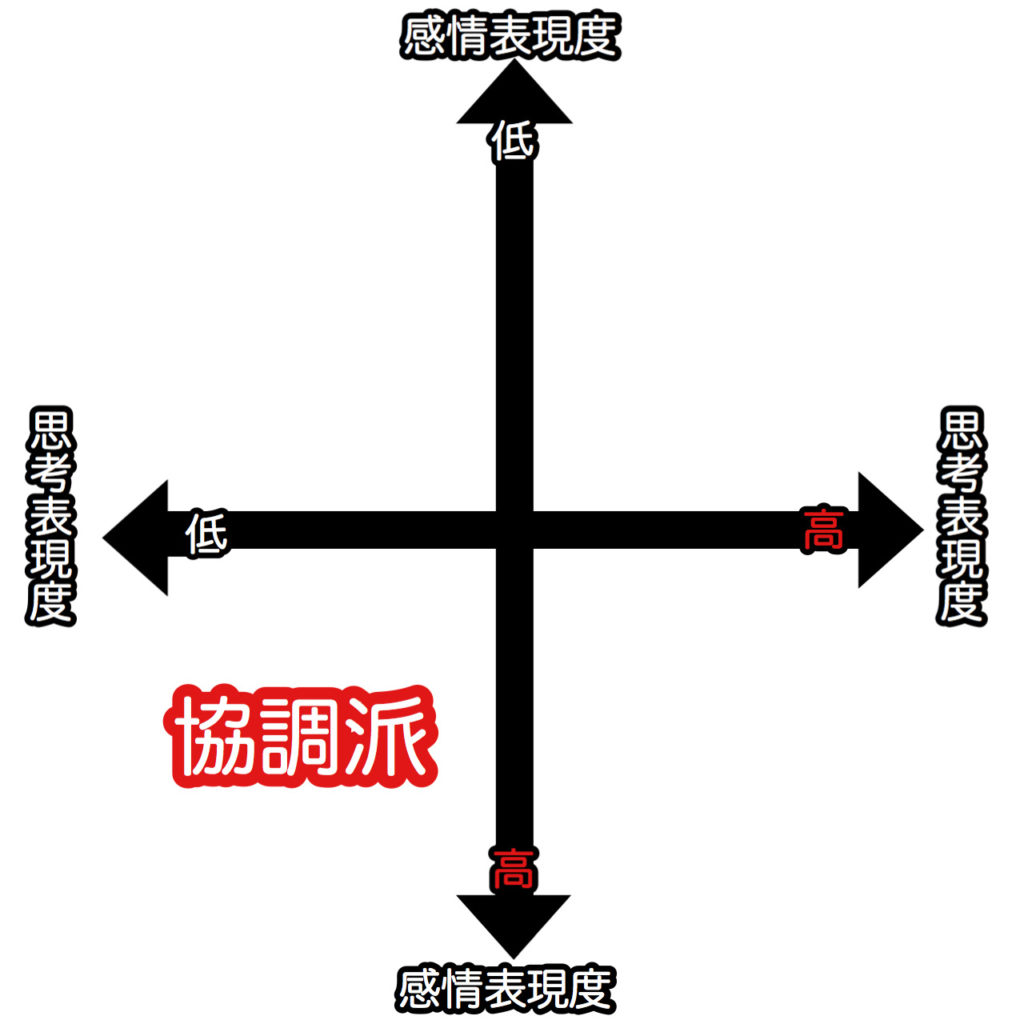

【低思考表現度×高感情表現度】

特徴

感情は表に出すものの主張は控えめなタイプです。友好派とも呼ばれます。

- 声も態度も穏やかで人柄が優しい。

- 周囲に目配りをし、協力しながら問題を解決していく事を好む。

- 率先して先頭で取り組むよりもサポート役として裏方に徹する。

- 仕事や課題に取り組む前に、まずは人間関係を築く。

質問の仕方

人間関係に重きを置いているケースが多いため、優しく前置きを入れたほうが回りくどくても円滑に会話が進みます。

褒め方

アイメッセージが響きます。周囲に協力したい、貢献したいという気持ちが強いため、その協力や貢献をアイメッセージで伝えるとよく響きます。

あなたがいてくれてとても助かったよ。ありがとう。

接し方

【良い接し方】

- 場の雰囲気を作るように和ませてから会話を始める。

- 相手に対して興味関心を示して共通点を探し出す。

- 穏やかな対応を心がけ、正面から否定するような言動は取らない。

- その場の反応を鵜呑みにせず、無理をしていないか、不満はないか確認する。

【悪い接し方】

- 自分の主張を強調し、一方的に話を進めてしまう。

- 相手に対して冷淡で無造作な対応をとってしまう。

- 結果ばかりに固執して経過を評価しない。

- 決断を急がせてしまう。

協調派は相手を気遣うあまり、前置きが長くなってしまいがちです。単刀直入な行動派と回りくどい協調派はコミュニケーションのプロセスが正反対ともいえます。

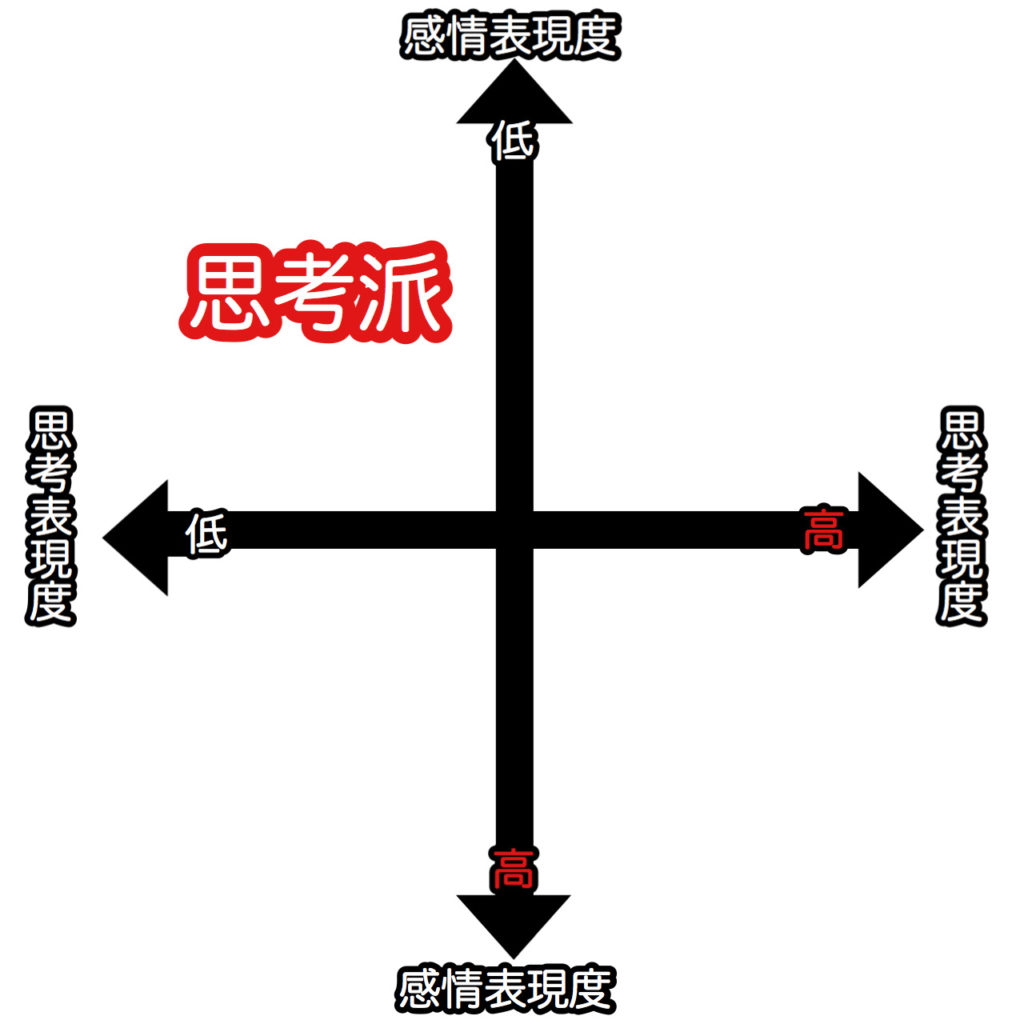

思考派

【低思考表現度×低感情表現度】

特徴

感情も主張も表に出さないタイプです。堅実派とも呼ばれます。

- 感情を出さずに淡々と話す。

- 冷静で思慮深く慎重に決断する。

- 論理的で系統だてて考え、細かいことも見落とさない。

- 時間をかけてプロセスを大事に進める。

- 人間関係よりも、課題や仕事そのものに興味を示す。

質問の仕方

思考派は性格的に真面目な人が多く、究極のオープンクエッションである「どう?」などの質問が苦手で考え込んでしまいます。何が?と聞き返してしまう人が多いことも特徴です。より具体的な事柄を指し示して質問する事が有効です。

褒め方

思考派は抽象的だと何を言われているかわかりません。具体的に、何がなぜよかったかなどの表現をすると良いでしょう。

先日のプレゼンだけど、資料がわかりやすく作り込まれていてとても良かったよ。

接し方

【良い接し方】

- 結果だけでなく過程についても具体的な事例を挙げて評価する。

- きっちりと段階を踏んだスケジュールを作り、必要な情報は漏らさず伝える。

- 相手に十分考えて検討するための時間を与える。

- 反対意見を言うときは自分の考えを論理的に体系立てて説明する。

【悪い接し方】

- 思いつきや成り行きで行動し振り回してしまう。

- 根拠のない曖昧な情報を元にアプローチをしてしまう。

- 感情的で論理的ではない接し方をしてしまう。

- いい加減な仕事をしたり、質を落とすような仕事をしてしまう。

感覚派が「どう?」などと思考派に話しかけてしまうと、思考派は「何が?」と考え込んでしまい話が進まなくなってしまうことに注意が必要です。

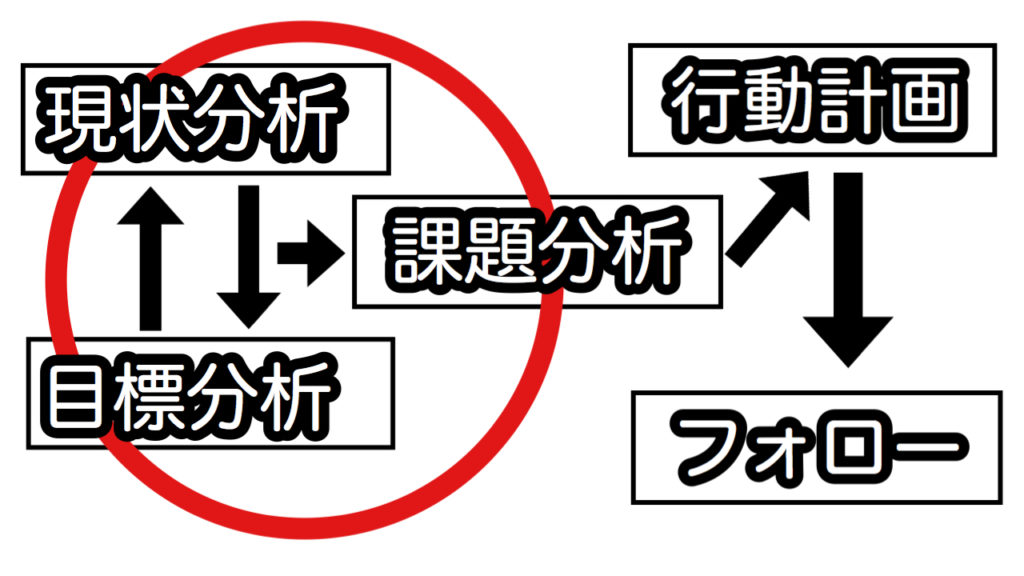

コーチング・プロセス

傾聴・質問・フィードバック・承認・褒める・叱る・・・あらゆるコミュニケーションスキルを駆使してソーシャル・スタイルにあったコーチングを行います。以下のプロセスで分析し、行動をサポートし、フォローします。

ステップごとにどのような質問やコミュニケーションをとったら効果的なのでしょうか。例をあげていきます。

STEP1 現状分析

オープンクエッションを用いて現状分析のために質問します。

- 今どのような状況ですか?

- うまくいっていることは何ですか?

- うまくいっていないことは何ですか?

- 理想の状態を100点とすると今は何点ですか?

- 現状についてあなたはどう感じていますか? etc...

STEP2 目標分析

目標を明確化するために、こちらもオープンクエッションで質問します。

- どのような目標を持っていますか?

- 実現したいことは何ですか?

- 実現できたときのどのようなイメージを持っていますか?

- 最終的にはどのようになりたいですか? etc...

STEP3 課題分析

現状分析の結果と目標分析のギャップを明確化するため、課題について明らかにしていきます。STEP1からSTEP3までを繰り返し行うことでより分析が深まっていきます。

- 現状と目標の間にどのくらいギャップがありますか?

- そのギャップの原因は何だと思いますか?

- ギャップを埋める事ができない阻害要因は何ですか?

- 過去、同じような状況でどのように対処しましたか? etc...

STEP4 行動計画

課題分析で明らかになった課題に対処するための行動計画を立てていきます。

- 目標に近づくためにすぐにできることは何ですか?

- 今までとは違うアクションはどんなものが考えられますか?

- 行動する選択肢はどのようなものがありますか?

- 具体的に、いつまでに、何を、どのように取り組みあすか? etc...

STEP5 フォロー

行動結果や過程においても随時コーチングを重ねていきます。

- どのようなサポートが必要ですか?

- 行動した結果の報告をしてください。

- 週に一度、経過の共有をしましょう。

- わからないことや相談があったら気兼ねなく聞いてください。 etc...

実践する上での障害

コーチングの時間がない

意識して習慣化することで「コーチング」に割ける時間は作れます。

「アイメッセージ」や「オープンクエッション」は意識することで時間をかけずに習慣化できます。また「叱る」ときは短く端的にすることがポイントですので、時間をかける必要はありません。仮に「オープンクエッション」に対して相手が答えに窮するようなら、時間を区切って宿題にするなどの工夫で時間がかかることを避けられますし、相手もじっくり考える余裕ができます。

気難しい人をコーチングできない

周囲とコミュニケーションを取りたがらない気難しい人には、気難しいことに気付いてもらう「フィードバック」が有効です。

気難しい人にはコーチングはおろか、会話もままなりません。そんな人には「フィードバック」が有効です。真正面から向き合い、改善してもらえるよう気付きを与える気持ちは相手にも通じることでしょう。気難しいからと放置すればより難しい存在になってしまいます。きちんと関わることが重要です。

周囲の協力がない

周囲の協力がなくても、信念を持って継続することが大切です。

周囲の協力がなく、せっかくの「コーチング」も取り組みを理解してもらえないこともあります。怒らないようにしているのに他の人が怒ってしまい「コーチング」が台無しになることもあります。そんな時は周囲にも好影響を与えていると信じて、周囲を巻き込みながら継続していくことが大切です。自ら前向きに率先して取り組めば周囲も変化していくはずです。

まとめ

「初級編」「中級編」と題して魔法の技「コーチング」をご紹介しました。少しでもお役に立てましたら幸いです。ポイントをまとめました。今後も随時アップデートして参ります。

- 相手の思考感に関心を持つ。

- 存在承認をして傾聴を心掛ける。

- ソーシャル・スタイルに応じて質問などのコミュニケーションをとる。

- 相手の成長を心から祈る。

- 相手に必要な気付きを与えて、自主的な行動を促す。

- 相手だけでなく周囲にも好影響を与えると信じて継続する。

コメント